Autorin: Katja VadersSich eine Meinung bilden: Das geschieht bei vielen jungen Menschen schon lange nicht mehr in den Familien und Schulen, sondern über maximal 90 Sekunden lange Reels bei TikTok oder Instagram. Welche Kraft diese Plattformen haben können, zeigt ein Beispiel aus Nepal: Hier stürzten Social-Media-Aktivisten der Gen Z ihre Regierung. Wie es Influencerinnen und Influencern gelingt, global eine ganze Generation zu beeinflussen, und welche Rolle dabei die Social-Media-Kanäle und ihre Betreiber spielen, erklärte uns Madeha Amjad, Marketingexpertin und Forscherin für digitale Kommunikation und Konsumkultur.

Dass Social Media massiv unsere Gesellschaft prägen, ist nichts Neues. Dass auf entsprechenden Kanälen Wahlen entschieden werden können, wurde spätestens nach dem Brexit-Referendum bekannt, dessen Ausgang maßgeblich über Propaganda und das gezielte Setzen von Fake News auf Social-Media-Kanälen beeinflusst wurde. Auch die MAGA-Bewegung, radikale Islamisten und europäische Rechtspopulisten prägen die politische Ausrichtung von immer größeren Teilen der Generation Z über ihr Smartphone.

FASHION TODAY: Frau Amjad, Sie beschäftigen sich damit, wie Politik heute online, besonders in den sozialen Medien, stattfindet. Wie und auf welchen Plattformen passiert dies?

Madeha Amjad: „Politik findet heute wesentlich online statt. Und zwar dort, wo die Menschen sind. Ehemals spielte Twitter, heute X, eine wichtige Rolle als Plattform für politischen Austausch und Aktivismus. Doch die Dynamik hat sich deutlich in Richtung der stärker visuell orientierten Netzwerke verschoben. Aus der Studie ,Lohnt Politik auf TikTok?‘ der Konrad-Adenauer-Stiftung geht hervor, dass 79 Prozent der 16- bis 24-Jährigen Instagram nutzen und 39 Prozent TikTok. (Hinweis: Die Werte sind von 2023, die Zahl für TikTok dürfte gestiegen sein.)

Für die jüngere Generation, also die Gen Z, sind Plattformen wie TikTok und Instagram zentrale Räume politischer Meinungsbildung. Hier werden nicht nur Inhalte konsumiert, sondern auch politische Identitäten ausgehandelt, Proteste organisiert und Diskurse geprägt. Wir sollten den Blick gezielt auf die Gen Z richten, denn sie sind die Wählerinnen und Wähler der Zukunft und werden die politische Landschaft nachhaltig mitgestalten.

Ganz besonders eindrucksvoll kann man diese Entwicklung aktuell bei der nepalesischen Bevölkerung und den sogenannten Gen-Z-Protesten sehen. Was genau steht dahinter und wie ist es den jungen Menschen in Nepal gelungen, aktiv in die Politik einzugreifen?

„In Nepal zeigt sich exemplarisch, wie politischer Aktivismus der Generation Z heute funktioniert.

Digital vernetzt, moralisch aufgeladen und erstaunlich wirkungsvoll. Während anderswo noch diskutiert wird, ob Likes und Hashtags überhaupt etwas bewegen, haben junge Menschen in Nepal bewiesen, dass digitaler Protest längst politische Realität schaffen kann.

Unter dem Hashtag #NepoKids (,Nepotism Babies‘) wurde die Empörung viral: ein offener Angriff auf die politische Elite, die sich bereichert, während große Teile des Landes ohne Perspektive bleiben. Als die Regierung im September 2025 ein Verbot von 26 sozialen Netzwerken verhängte, war das für viele der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Offiziell hieß es, die Plattformen müssten sich künftig staatlich registrieren lassen. Inoffiziell galt der Schritt als Versuch, Kritik an Korruption, Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft zu ersticken.“

Was geschah dann?

„Die Reaktion kam schnell und sie kam von unten. Innerhalb weniger Stunden organisierten sich Studierende, Kreative und Aktivisten über alternative Plattformen wie Discord und Telegram.

Was folgte, war eine Bewegung ohne Anführer, aber mit enormer Energie. Statt klassischer Parteistrukturen entstanden digitale Räume. Und aus der digitalen Empörung wurde physischer Widerstand. Über Social Media, VPNs und QR-Codes auf Flyern wurden Treffpunkte, Strategien und Slogans geteilt (ein Hybrid aus Online- und Straßenprotest). Trotz massiver Zensurversuche und dem Einsatz von Sicherheitskräften wuchs die Bewegung rasant.

Und tatsächlich: Der Druck zeigte Wirkung. Premierminister K. P. Sharma Oli trat zurück, das Social-Media-Verbot wurde aufgehoben und Verhandlungen über eine Übergangsregierung begannen.

Doch auch dieser Erfolg hat Grenzen. Die Bewegung bleibt fragil, ihre digitale Basis angreifbar. Plattform-Sperren, Deplatforming und staatliche Überwachung machen deutlich, wie verletzlich digitale Freiheitsräume sind.

Nepals junge Generation hat gezeigt, dass digitaler Aktivismus kein bloßes ,Theater‘ ist, sondern eine politische Kraft. Doch sie hat auch bewiesen, wie schmal der Grat bleibt zwischen Hashtag-Revolution und staatlicher Repression.“

„Wer einmal einem bestimmten Narrativ folgt, bekommt zunehmend ähnliche Inhalte angezeigt. Ein Kreislauf, der zu Filterblasen und Echokammern führt. Alternative Perspektiven verschwinden, Polarisierung wächst.“

Wir sehen allerdings auch, dass es sich nicht immer positiv entwickelt, wenn politische Strömungen oder auch Parteien versuchen, ihre Agenda auf Social-Media-Plattformen durchzusetzen. Rechte Influencerinnen und Influencer, ob in den USA, in Europa und natürlich auch in Deutschland, überzeugen vor allem junge Wählerinnen und Wähler mit populistischen Formeln, Fake News und verbreiten Hass und Hetze. Wie funktioniert das?

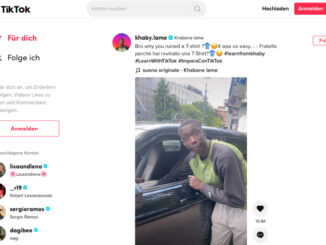

„Dieselben Plattformen, die jungen Aktivistinnen und Aktivisten in Nepal politischen Einfluss ermöglichten, können ebenso leicht für destruktive oder populistische Zwecke genutzt werden. Plattformen wie TikTok, Instagram oder X belohnen Emotionen statt Argumente. Der Algorithmus unterscheidet nicht zwischen wahr und falsch, sondern zwischen relevant und irrelevant. Inhalte, die Wut, Angst oder Empörung auslösen, erzeugen Engagement und verbreiten sich weiter. Dieses Prinzip der Emotionalisierung nutzt die politische Rechte weltweit: Rechte Influencerinnen und Influencer verpacken ihre Botschaften in unterhaltsame oder provokante Clips, arbeiten mit Ironie, Memes und Musik und erreichen damit Millionen junger Nutzerinnen und Nutzer. Populistische Kommunikation funktioniert über einfache Gegensätze: wir gegen die, Volk gegen Elite, Freiheit gegen Zwang. Diese Erzählungen lassen sich in den schnellen Formaten sozialer Medien perfekt inszenieren. Sie bieten Identifikation, Zugehörigkeit und ein klares Feindbild. In Deutschland etwa inszeniert sich AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in kurzen Clips als Stimme des ,Volkes‘, die direkt mit Followern spricht und so das Gefühl von Nähe und Wahrheit vermittelt.“

Wie funktioniert das?

„Hinter dieser Dynamik steht die sogenannte algorithmische Verstärkung: Wer einmal einem bestimmten Narrativ folgt, bekommt zunehmend ähnliche Inhalte angezeigt. Ein Kreislauf, der zu Filterblasen und Echokammern führt. Alternative Perspektiven verschwinden, Polarisierung wächst. Hinzu kommt bezahlte politische Kommunikation. Wie ich in meiner eigenen Forschung zu ,Narrativen Strategien in Meta Ads‘ beschrieben habe, folgt diese Form des Marketings einer Black-Box-Logik: Die Kriterien, nach denen Reichweite und Sichtbarkeit vergeben werden, bleiben intransparent. Plattformen wie Meta verfügen über enorme Datenmacht und optimieren ihre Algorithmen kontinuierlich. Doch selbst politische Akteure wissen kaum, nach welchen Mechanismen ihre Botschaften verstärkt oder unterdrückt werden.

So entstehen neue Formen digitaler Macht und Manipulation. Während die Generation Z lernt, Social Media als Werkzeug für gesellschaftlichen Wandel zu nutzen, haben andere längst verstanden, wie man dieselben Tools für eigene Zwecke ausnutzt.“

Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang einen Blick auf autoritäre Systeme wie China oder Russland werfen: Welche Social-Media-Plattformen werden hier genutzt – und kann man auf diesen Kanälen auch politische Aktivitäten von Oppositionellen erkennen?

„Wir müssen klar unterscheiden: China ist nicht gleich Russland und umgekehrt. In China stehen Plattformen wie WeChat, Weibo, Douyin (chinesisches TikTok) und Xiaohongshu (,Little Red Book‘) unter strenger staatlicher Kontrolle. Trotz massiver Zensur finden Protestinformationen ihren Weg, oft verschlüsselt, codiert oder als Meme. Studien zeigen, dass Weibo trotz Überwachung zur Verbreitung kritischer Inhalte beiträgt, wenn auch nur in kurzen Zeitfenstern und geschlossenen Gruppen.

In den USA wechselten viele Nutzerinnen und Nutzer nach dem geplanten TikTok-Verbot zur chinesischen App Xiaohongshu/RedNote. Innerhalb weniger Wochen wurde sie zur meistgeladenen App im US-App-Store, ein Zeichen für die globale Verflechtung digitaler Öffentlichkeiten. In Russland sind westliche Plattformen weitgehend blockiert und Kritik am Krieg kann als ,Falschinformation‘ kriminalisiert werden. Dennoch zeigt sich beeindruckende digitale Kreativität: Jugendliche verbreiten Protestbotschaften verschlüsselt in Songtexten oder posten regimekritische Kommentare über Google Maps und Tripadvisor.

Auch in Deutschland entstehen subtile Codes. Das Emoticon eines blauen Herzens dient vielen AfD-Sympathisantinnen und -sympathisanten als digitales Erkennungszeichen. Harmlos auf den ersten Blick, identitätsstiftend im Kontext. Zustimmung lässt sich so ausdrücken, ohne Plattformregeln zu verletzen oder Angriffsfläche zu bieten.“

Die russische Regierung unterwandert bekanntermaßen westliche Social-Media-Plattformen mit dem Einsatz sogenannter Trolle. Wie funktioniert das und was ist das Ziel solcher Maßnahmen?

„Trolle sind bezahlte oder koordinierte Accounts oder wie die Jugend sagt NPCs, also ,non-player characters‘. Sie wirken wie echte Nutzerinnen und Nutzer, sind aber Teil einer strategischen Kampagne, die gezielt Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung nimmt.

Hunderte, teils Tausende dieser Accounts posten, teilen und kommentieren gleichzeitig, um bestimmte Narrative zu verstärken und künstlich den Eindruck breiter Zustimmung zu erzeugen. Natürlich gibt es auch absurde oder humorvolle Trollaktionen, doch dort, wo sie gezielt schaden, wird es gefährlich.

Das Ziel solcher Kampagnen ist, Verwirrung zu stiften, Vertrauen zu untergraben und gesellschaftliche Spaltung zu vertiefen. Sie arbeiten mit Emotionen wie Wut, Misstrauen oder Angst und genau darin liegt ihre Wirkungsmacht. Wenn niemand mehr sicher weiß, was wahr ist und was nicht, beginnt man zu zweifeln. So wird Desinformation zur Erosion. Stück für Stück bricht somit das Fundament demokratischer Kommunikation.“

Wir sehen aber auch aktuell in den USA, dass die Tech Bros und die Betreiber von den großen Social-Media-Plattformen wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk sich entweder der Trump-Regierung anschließen oder selbst politisch aktiv werden wollen. Muss man hier nicht befürchten, dass diese Plattformen dadurch ihre Unabhängigkeit verlieren beziehungsweise haben sie das nicht längst?

„Natürlich muss man sich fragen, wie unabhängig Plattformen überhaupt noch sind. Es wäre naiv (geradezu lächerlich) zu behaupten, dass Tech-Unternehmen wie Meta oder X neutral agieren. Wenn Eigentümer wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg öffentlich Position beziehen oder politische Allianzen andeuten, wird deutlich, dass sie längst selbst politische Akteure sind mit wirtschaftlichen und ideologischen Interessen. In Wahrheit haben diese Plattformen ihre Unabhängigkeit schon verloren. Oder vielleicht waren sie nie wirklich unabhängig.

Jede Plattform ist ein System aus ökonomischen Anreizen, technischer Kontrolle und persönlicher Macht. Wenn entschieden wird, welche Inhalte sichtbar sind, welche Accounts gesperrt werden oder wie mit Desinformation umgegangen wird, dann ist das kein neutraler Vorgang, sondern eine Form privater Politik.

Gerade Musk steht sinnbildlich für diesen Wandel. X ist heute kein Marktplatz der Meinungen mehr, sondern eine Bühne für persönliche Eitelkeit, politische Tests und wirtschaftliche Machtspiele. Es ist ein Ort, an dem Algorithmen Ideologie verstärken und Kritik oft algorithmisch an Reichweite verliert. Vielleicht ist es sogar ein Glück, wenn X irgendwann ausstirbt, weil öffentlicher Diskurs mehr verdient als ein Ego-Projekt im Gewand der Meinungsfreiheit.“

Zurück zum politischen Aktivismus junger Menschen auf Social Media. Sie sagen, dass aus „Posts Proteste, aus Memes Botschaften werden und dass die Jugend Politik in Content verwandelt und sich damit selbst zur Marke macht“. Was meinen Sie damit?

„Ja, aus einer einzelnen Botschaft, einem Post, kann (ähnlich wie der ,Schmetterlingsschlag‘) ein Meme werden, daraus ein Protest und schließlich, wie Nepal zeigt, eine völlig neue politische Landschaft entstehen. Diese Jugend nutzt das, was sie kennt: die Sprache und Ästhetik der Popkultur. In den nepalesischen Protesten tauchten plötzlich Referenzen aus Anime-Serien wie ,One Piece‘ auf. Figuren und Symbole wurden zu Metaphern für Freiheit, Gerechtigkeit und Widerstand. Politik wird dadurch zugänglich und gleichzeitig global verständlich.

Eine gute Marke dient der Wiedererkennung. Sie stiftet Zugehörigkeit und Identität. Und genau das hat die Jugend in Nepal geschafft. Sie wurde selbst zur Marke. Jugendliche auf der ganzen Welt erkannten sich in ihr wieder. Nicht, weil sie dieselbe Sprache sprechen, sondern weil sie dieselbe Energie teilen: den Wunsch nach Veränderung, nach Gerechtigkeit, nach einer Stimme.

Das sieht man auch im Kontext des Krieges in Russland und der Ukraine. Während klassische Nachrichtensender nüchtern über Eskalationen berichten, reagiert die Gen Z mit Ironie und Popkultur. Bei der Drohung eines Dritten Weltkriegs kommentieren sie: ,Was ziehe ich bloß an, ich bin nervös, mein erster Weltkrieg.‘ Das ist Satire, aber mit viralem Effekt, und die ganze Welt sieht die Reaktion dieser Generation.

Ähnlich im Fall Israels: Die mediale Marke IDF hat stark gelitten, weil junge Soldaten auf TikTok absurde Tänze posten, während im selben Netzwerk Bilder von Zerstörung, Hunger und Leid kursieren. Diese Gleichzeitigkeit bricht jede Form von Authentizität. Und genau das versteht die Gen Z: Sie erkennt Widersprüche, sie reagiert in Echtzeit und formt daraus Narrative, die weltweit verstanden werden. Das Besondere ist, dass die nepalesische Generation keine klassische Bewegung anführt, sondern Politik performt. Sie versteht, dass im digitalen Raum Haltung, Ästhetik und Wiedererkennbarkeit zusammengehören und dass Sichtbarkeit selbst zur Form politischer Macht geworden ist.“

„Popkultur ist also beides: ein Werkzeug der Mobilisierung und ein Spiegel ihrer Grenzen.“

Sie gehen davon aus, dass popkulturelle Einflüsse wie K-Pop oder Gaming Protesten globale Anschlussfähigkeit verleihen. Wie funktioniert das konkret?

„Popkultur ist die gemeinsame Sprache einer Generation und genau darin liegt ihre politische Kraft. In Asien etwa zeigen die K-Pop-Fandoms, insbesondere die BTS ARMY, wie Popkultur in politisches Handeln übersetzt werden kann. Diese Fans organisieren sich digital mit einer Präzision, die an Kampagnenarbeit erinnert. Sie haben Millionenbeträge für Bewegungen wie ,Black Lives Matter‘ gesammelt und nutzen ihre kollektive Online-Macht, um Hashtags zu fluten oder politische Botschaften zu verstärken oder zu neutralisieren. Was ursprünglich als Fankultur begann, hat sich zu einer Form globaler digitaler Solidarität entwickelt. In Deutschland übernehmen Gamerinnen, Streamer und Influencer zunehmend Verantwortung im Netz. Unter Hashtags wie #HateSpeechMelden setzen sie sich für digitale Zivilcourage ein, mobilisieren ihre Communitys gegen Hassrede oder starten Charity-Streams für gesellschaftliche Themen: Seenotrettung oder Klimaschutz. Auch hier funktioniert Politik nach popkulturellen Mechanismen: emotional, gemeinschaftlich und interaktiv.

Gleichzeitig gibt es auch Schattenseiten dieses Pop-Aktivismus, wie etwa die ,Letzte Generation‘ zeigt. Ihre Aktionen (das Festkleben auf Straßen oder Farbattacken auf Kunstwerke) sind medienwirksam, ästhetisch inszeniert und erzeugen enorme Aufmerksamkeit. Doch sie spalten die Gesellschaft, weil sie den Nerv zwischen notwendiger Provokation und öffentlicher Ablehnung treffen. Der Effekt: mehr Reichweite, aber weniger Zustimmung.

Popkultur ist also beides: ein Werkzeug der Mobilisierung und ein Spiegel ihrer Grenzen. Sie kann Protest global sichtbar machen, aber sie kann ihn auch in reine Performance verwandeln.“

Zum Abschluss: Welche Alternativen gibt es, welche Plattformen würden Sie empfehlen, auf denen es zwar freie Meinungsäußerung gibt, Extremismus allerdings moderiert beziehungsweise gelöscht wird? Und wie sehen Sie insgesamt die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich?

„Bluesky etwa basiert auf einem offenen Protokoll, das Transparenz fördert, und Mastodon ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, ihre eigenen Instanzen mit eigenen Moderationsregeln zu betreiben. Das stärkt Vielfalt, aber auch Verantwortung. Threads bleibt als Meta-Produkt zwar kommerziell, hat aber aus den Fehlern von X gelernt und investiert zunehmend in Content-Moderation und algorithmische Transparenz. Eine perfekte Lösung gibt es allerdings nicht. Jede Plattform ist immer auch ein Spiegel ihrer Struktur, ihrer Regeln und ihrer Community. Entscheidend ist also nicht nur, wo diskutiert wird, sondern wie. Langfristig wird es nicht darum gehen, ,die eine‘ Plattform zu finden, sondern darum, digitale Räume bewusster zu gestalten. Das bedeutet: Plattformen müssen Moderation nicht als Zensur, sondern als Schutz demokratischer Kommunikation verstehen. Gleichzeitig müssen Nutzerinnen und Nutzer lernen, digitale Verantwortung zu übernehmen.

Ich glaube, die Zukunft gehört den hybriden Modellen: Netzwerken, die Offenheit ermöglichen, aber Grenzen setzen, wo Hass, Manipulation oder Gewalt beginnen. Vielleicht ist das das neue Verständnis von digitaler Freiheit – eine, die Verantwortung mit einschließt.“

Die Gesprächspartnerin

Madeha Amjad ist Marketingexpertin und Forscherin für digitale Kommunikation und Konsumkultur. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Phänomenen wie „Warwashing“ und der Rolle sozialer Medien bei der Wahrnehmung von Marken und politischem Aktivismus. Sie untersucht, wie Marken auf globale Krisen reagieren und wie Social Media diese Reaktionen verstärken.