Autor: Markus OessNach dem Willen der EU sollen Textilhersteller Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette übernehmen. Die Umsetzung erfolgt auf Ebene der Mitgliedsstaaten. Auch in Deutschland fehlen bislang verbindliche Regelungen für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Alttextilien. Dazu hatte das Bundesumweltamt eine Studie in Auftrag gegeben, um Handlungsempfehlungen zu formulieren. Wir haben mit der Expertin und Co-Autorin der Studie, Nicole Kösegi, darüber gesprochen, was auf die Branche zukommt und wer am Ende für die Kosten der Mehrbelastungen aufkommen soll.

FASHION TODAY: Frau Kösegi, seit diesem Jahr besteht die Pflicht, Alttextilien getrennt zu sammeln. Wie sieht diese Regelung nun konkret aus?

Nicole Kösegi: „Die gesetzliche Grundlage für die Getrennterfassung von Textilabfällen in Deutschland ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Es verpflichtet die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE), die getrennte Sammlung von Textilabfällen aus privaten Haushalten sicherzustellen. Für Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Textilabfällen gilt diese Pflicht bereits seit 2017.“

Gesammelt werden bereits seit vielen Jahren Alttextilien. Was passiert damit?

„In Deutschland existiert seit Langem ein flächendeckendes Netz von Depotcontainern zur Alttextilsammlung. Die Sammlung erfolgt sowohl durch private Unternehmen als auch durch gemeinnützige Organisationen; einige örE haben ebenfalls schon vor der gesetzlichen Pflicht entsprechende Container aufgestellt. Die letzten verfügbaren Zahlen stammen aus dem Jahr 2018: Damals wurden rund 1 Million Tonnen Alttextilien erfasst. Diese werden in Sortierbetrieben zur Wiederverwendung vorbereitet. Da die Kapazitäten in Deutschland hierfür nicht ausreichen, wird ein Teil der Menge zur Sortierung in andere europäische Länder exportiert. Nach der Sortierung werden etwa 62 Prozent der Textilien global als Secondhand-Ware vermarktet, rund 26 Prozent recycelt – dabei entstehen zum Beispiel Reißfasern für die Vliesstoffproduktion oder Putzlappen. Die verbleibenden 12 Prozent werden energetisch verwertet oder entsorgt.“

Wie bewerten Sie den aktuellen Status Deutschlands gerade auch im internationalen Vergleich?

„Im europäischen Vergleich ist die Alttextilsammlung in Deutschland gut ausgebaut – dank des nahezu flächendeckenden Depotcontainernetzes liegt die Sammelquote bei über 60 Prozent. Der europäische Markt steckt jedoch in einer tiefen Krise: Die Nachfrage in klassischen Exportmärkten sinkt, die Preise für Alttextilien fallen, während Erfassungs- und Verwertungskosten steigen. Diese Situation wird zusätzlich verschärft durch die neue Getrennterfassungspflicht sowie speziell für Deutschland durch die in Teilen der EU eingeführte erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) wie in den Niederlanden. Es braucht nun Übergangslösungen, um die bestehenden Erfassungsstrukturen zu erhalten und die Textilabfälle entsprechend der Abfallhierarchie hochwertig zu bewirtschaften.“

Was hat es mit der erweiterten Herstellerverantwortung auf sich?

„Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) verpflichtet Hersteller, sich auch um die Entsorgung ihrer Produkte am Lebensende zu kümmern. Dieses umweltpolitische Konzept stellt einen ganzheitlichen Ansatz zur Umsetzung der Abfallhierarchie dar. Frankreich war das erste europäische Land mit einem EPR-System für Textilien; mittlerweile sind unter anderem die Niederlande, Ungarn und Lettland gefolgt. Die Anforderungen unterscheiden sich derzeit noch stark – sowohl hinsichtlich der betroffenen Produkte als auch der konkreten Pflichten. Die EU will dies mittels einheitlicher Anforderungen an ein EPR-System in allen Mitgliedsstaaten durch die Anpassung der Abfallrahmenrichtlinie ändern.“

Lässt sich auf das vorhandene System aufsatteln?

„Deutschland verfügt über ein etabliertes Sammelsystem für Alttextilien. Die vorhandenen Strukturen und die Expertise der Akteure sollten unbedingt einbezogen werden. Die Herausforderung besteht darin, das bestehende System auf Basis des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in ein EPR-System mit neuen Verpflichteten, Anforderungen und Marktmechanismen zu überführen.“

Noch gibt es auf europäischer Ebene nur eine grundsätzliche Einigung auf die verpflichtende Einführung der EPR. Umsetzung und Ausgestaltung sind Sache der EU-Staaten. Bis wann rechnen Sie mit einem konkreten Inkrafttreten der EPR in Deutschland?

„Die Abfallrahmenrichtlinie sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten die Änderungen innerhalb von 20 Monaten in nationales Recht überführen und nach spätestens 30 Monaten ein entsprechendes EPR-System für Textilien eingerichtet haben. Rechnet man mit dem derzeit bekannten Zeitplan für die Verabschiedung der Richtlinie, ist in Deutschland mit dem Start eines EPR-Systems für Textilien voraussichtlich in 2028 zu rechnen.“

„Nach dem Verursacherprinzip sollen die Umweltkosten von demjenigen getragen werden, der das Produkt kauft. Insofern sollten die Hersteller aus meiner Sicht die Kosten an die Endkunden weitergeben – ob und in welchem Umfang, liegt in der Hand des Unternehmens.“

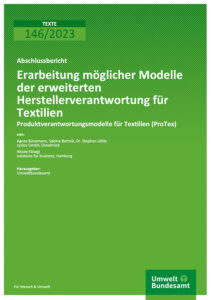

Sie sind Co-Autorin einer Studie für das Bundesumweltamt zur Modellierung der EPR für Deutschland. Mit welchen Regelungen rechnen Sie selbst?

„Die Studie gibt Empfehlungen zu einem möglichen Anwendungsbereich und untersucht geeignete EPR-Modelle für Alttextilien. Dabei flossen Erfahrungen aus bestehenden EPR-Systemen wie für Verpackungen, Elektrogeräte und Batterien in die Bewertung mit ein. Ich gehe davon aus, dass in Deutschland ein wettbewerbliches Modell umgesetzt werden wird. Für Textilabfälle, die nicht bei privaten Haushalten anfallen (zum Beispiel in der Gastronomie, Hotels und so weiter), sind auch branchenspezifische Lösungen denkbar.“

Wo bestehen die größten Probleme?

„Eine zentrale Herausforderung ist die Definition konkreter Umweltziele. Die EU-Vorgaben sind hier bislang wenig präzise. Im Sinne geschlossener Kreisläufe sollte vor allem die möglichst lange Nutzung eines Produkts im Fokus stehen – und das sollte sich auch in den Quoten für Sammlung und Verwertung widerspiegeln sowie bei weiteren Anforderungen, um Textilabfälle zu vermeiden.

Ökomodulierte Entgelte sollen Herstellern Anreize bieten, nachhaltige Textilien anzubieten. Die Kalkulationsbasis sollen die Kriterien der Ökodesign-Verordnung oder andere harmonisierte Nachhaltigkeitsstandards für Textilien bilden. Die Herausforderung sehe ich vor allem in der Festlegung angemessener Beträge, um wirksame Anreize für umweltfreundliche Produktgestaltung zu setzen. Darüber hinaus müssen Höhe und Struktur der Entgelte transparent und wettbewerbsneutral ausgestaltet sein – auch in einem marktwirtschaftlich organisierten System mit mehreren Anbietern und unterschiedlichen Preisgestaltungen.

Eine weitere Herausforderung sehe ich in der Umsetzung der ,Flächendeckung‘ innerhalb eines Wettbewerbssystems – das bedeutet, dass bundesweit, auch in unattraktiven oder dünn besiedelten Regionen, Abgabemöglichkeiten für Alttextilien sichergestellt sein müssen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind klare Regelungen erforderlich, wie sich die verschiedenen Systemanbieter unter Beachtung wettbewerbsrechtlicher Vorgaben auf die Gebiete beziehungsweise Sammelstellen aufteilen.“

Wie sehen dafür Ihre Empfehlungen aus?

„Für die Erreichung der Umweltziele sollte sich das Ziel für getrennt erfasste Textilabfälle an den noch im Restmüll befindlichen Textilabfällen orientieren – also nicht an der in Verkehr gebrachten oder lizenzierten Menge. Wiederverwendungs- und Recyclingquoten sollten auf der tatsächlichen Sammelmenge basieren. Zusätzlich sollten Faser-zu-Faser-Recyclingquoten definiert werden, um den Aufbau einer Recyclinginfrastruktur gezielt zu fördern. Auch eine inländische Wiederverwendungsquote könnte helfen, den Kauf von Secondhand-Ware zu stärken.

Aus meiner Sicht ist die Verbraucheraufklärung eine zentrale Aufgabe, die über die reine Information zur richtigen Entsorgung hinausgehen muss. Damit Textilien länger genutzt werden, ist ein verändertes Verbraucherverhalten erforderlich – sowohl bei der Kaufentscheidung als auch bei der Pflege der Kleidung. Diese Verantwortung sehe ich als wettbewerbsneutrale Gemeinschaftsaufgabe aller Hersteller, die beispielsweise durch einen gesetzlich verankerten Finanzierungsbeitrag realisiert werden könnte.“

Die Lasten der Textilverwertung sollen die Inverkehrbringer tragen. Kommen soll eine ökomodulierte Gebühr für jedes Textil. Von welcher Größenordnung sprechen wir dabei?

„Für Deutschland gibt es derzeit noch keine belastbare Abschätzung. Ein Blick ins Ausland zeigt erste Anhaltspunkte: In den Niederlanden wird vom System STICHTING UPV TEXTIEL aktuell ein pauschales Entgelt von 0,12 Euro pro Kilogramm erhoben. In Frankreich liegt das Entgelt für eine Herrenjeans bei 0,0998 Euro pro Stück oder für ein Frauen-T-Shirt bei 0,0294 Euro pro Stück. Dort gibt es differenzierte Tarife für über 100 Produkttypen. Die Preise sind öffentlich einsehbar auf der Website des französischen EPR-Systems Refashion.“

Wie und wer legt diese Gebühr fest?

„Grundsätzlich bildet sich der Preis am Markt auf Basis der Leistungen, die ein Systemanbieter für den Hersteller übernimmt. Innerhalb eines Wettbewerbssystems kann der Hersteller zwischen mehreren Anbietern wählen. Neben der eigentlichen Verwertungsdienstleistung entstehen weitere, einheitlich zu tragende Kosten – etwa für Kommunikationsmaßnahmen, Restabfallanalysen oder für die Förderung von Forschung und Entwicklung, die sich ebenso im Entgelt niederschlagen werden.“

Manche Marken und Händler nehmen auch alte Textilien zurück. Welche Regelungen sind hier zu erwarten? Entfällt bei entsprechendem Nachweis die Gebühr?

„Falls eine eigene Rücknahme als Erfüllung der Pflicht anerkannt wird, entfällt für diesen Teil das Entgelt – der verpflichtete Akteur würde dann direkt mit einem Verwertungspartner zusammenarbeiten und eine Kostenvereinbarung abschließen.

Andere Systempflichten, etwa in Bezug auf Kommunikation oder Beiträge zur Förderung und Entwicklung, bleiben jedoch weiter bestehen. Die damit verbundenen Kosten sind dann ebenfalls zu tragen, indem man sich dann an ein System anschließt oder diese Beträge an eine zentrale Stelle abführen muss.“

Die Bekleidungsbranche steht unter Druck. Zahlt am Ende der Verbraucher, weil die Gebühren weitergereicht werden?

„Nach dem Verursacherprinzip sollen die Umweltkosten von demjenigen getragen werden, der das Produkt kauft. Insofern sollten die Hersteller aus meiner Sicht die Kosten an die Endkunden weitergeben – ob und in welchem Umfang, liegt in der Hand des Unternehmens.

Damit es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, sind ein umfassendes Monitoring und eine starke Vollzugsstruktur erforderlich – insbesondere auch mit Blick auf die hohe Zahl der Importe und den Onlinehandel. Diese Anforderung muss aus meiner Sicht bei der Konzeptionierung eines EPR-Systems unbedingt mitgedacht werden.“

Um wirklich zu recyceln, braucht man sortenreine Stoffe. Wie wichtig ist Ökodesign in dem Zusammenhang?

„Das Design ist eine zentrale Voraussetzung dafür, ob Textilien am Ende ihrer Nutzungsphase technisch recycelbar sind und somit wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Um diese potenziellen Sekundärrohstoffe nutzbar zu machen, müssen Textilabfälle getrennt erfasst sowie geeignete Sortier- und Aufbereitungsverfahren etabliert werden, die gezielte Stoffströme für verschiedene Recyclingprozesse bereitstellen. Betrachtet man das gesamte textile Abfallaufkommen, sind wir von diesem Ziel allerdings noch deutlich entfernt.“

Rechnen Sie mit strengeren Vorgaben durch den Gesetzgeber?

„Die Ökodesign-Verordnung definiert erstmals verbindliche Designkriterien für kreislauforientierte und nachhaltige Produkte. Im April 2025 hat die Europäische Kommission den zugehörigen Arbeitsplan verabschiedet. Textilien – insbesondere Bekleidung – sind darin als Schwerpunkt aufgenommen, mit dem Ziel, die konkreten Anforderungen bis 2027 festzulegen. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob durch diese Vorgaben bestimmte Textilprodukte zukünftig aus dem Markt verschwinden werden.

Die Verordnung ist das zentrale politische Instrument für ein nachhaltiges Wirtschaften. Die anstehende Transformation stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, faire Wettbewerbsbedingungen für Hersteller und Marken zu schaffen, damit die Chancen für ein nachhaltiges Wachstum genutzt werden können.“

Die Interviewpartnerin

Nicole Kösegi verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Abfallwirtschaft, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Textilien und Verpackungen. Sie hatte verschiedene strategische Managementpositionen in der Recyclingbranche inne, unter anderem als Director Producer Responsibility bei SITA NEWS sowie als Geschäftsführerin des dualen Systems BellandVision. Im Jahr 2013 wechselte sie in die Alttextilbranche, wo sie zunächst als Chief Operating Officer bei SOEX die Bereiche Sammlung und Beschaffung leitete und später die Geschäftsentwicklung der Boer-Gruppe verantwortete. Seit 2018 ist sie als selbstständige Managementberaterin aktiv. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Entwicklung von Lösungen zur Umsetzung der Herstellerverantwortung für verschiedene Abfälle. Nicole Kösegi verfügt über sehr gute Kenntnisse im Alttextilmarkt, über die aktuellen Entwicklungen im Textilsektor sowie zur Marktrelevanz bestehender und neuer Technologien zur Schließung des textilen Kreislaufs.

Zur Studie

2018 betrug der Textilverbrauch in Deutschland etwa 1,56 Millionen Tonnen. Rund 64 Prozent der Alttextilien wurden getrennt erfasst. Ein Großteil davon wurde wiederverwendet oder recycelt, allerdings ist das Sammelsystem stark marktabhängig und finanziell nicht dauerhaft tragfähig. In den sachlichen Anwendungsbereich sollen folgende Produkte einbezogen werden: Bekleidung (auch Leder, Pelze, PVC), Schuhe (alle Materialien), Heimtextilien (zum Beispiel Bettwäsche, Handtücher), Bettwaren (Kissen, Decken, Schlafsäcke). Nicht eindeutig zugeordnet wurden Stofftiere sowie Accessoires wie Taschen oder Schirme. Ausgeschlossen werden sollen Teppiche, Matratzen, technische und medizinische Textilien sowie sogenannte Sondertextilien (etwa Schutzkleidung, Uniformen). Für Letztere wird wegen funktionaler Anforderungen eine gesonderte Rücknahme empfohlen.

In der Studie werden zwei Modelle befürwortet. Wesentliche Kriterien sind unter anderem Praxistauglichkeit, Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten, Verbraucherfreundlichkeit, Ökomodulation, Aufwand und Einbindung gemeinnütziger Organisationen.

Modell 1: Herstellergetragenes Modell

Hier übernehmen Hersteller die Verantwortung direkt oder über ein gemeinsames System. Eine zentrale Registerstelle übernimmt die Kontrolle. Eine Alternative überträgt die Sammlung auf die örE.

Bewertung:

- Positiv: hohe Praxistauglichkeit, rechtssicherer Aufbau, gute Erfassungsquote, gute Recyclinganreize, Ökomodulation möglich

- Neutral: Kontrollmöglichkeiten, Aufwand bei Eigenrücknahme

Modell 2: Systeme im Wettbewerb

Mehrere Systeme konkurrieren um die Beteiligung der Hersteller. Ein zentrales Register koordiniert. Auch hier ist Eigenrücknahme möglich, aber restriktiver. Eine Alternative sieht die Sammlung durch örE vor.

Bewertung:

- Positiv: hohe Praxistauglichkeit, gute Wettbewerbsstruktur, solide Recyclingförderung

- Neutral: Aufwand, Kontrollfähigkeit, Infrastruktur

- Negativ: eingeschränkte Ökomodulation