Autor: Markus OessKI verändert die Modeindustrie in rasantem Tempo – vom Entwurf über Produktion und Logistik bis hin zum Marketing. Doch was bedeutet das für Kreative, Marken und den Handel? Prof. Dr. Ingo Rollwagen spricht über Chancen und Risiken einer Branche, die sich zwischen Daten, Design und Digitalisierung neu erfindet. Warum der Mensch auch künftig unverzichtbar bleibt, wie sich Kompetenzen verschieben und weshalb offene Daten der Schlüssel für eine faire Zukunft sein könnten.

FASHION TODAY: Herr Professor Rollwagen, wie definieren Sie aktuell den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Modebranche?

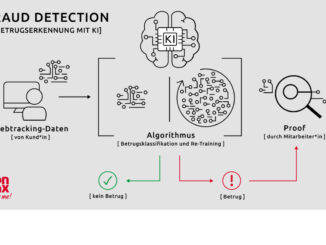

Prof. Dr. Ingo Rollwagen: „KI greift in nahezu alle Prozesse der Wertschöpfung ein – vom Design bis zum Verkauf. Bereits in der Kollektionsentwicklung, etwa mit Programmen wie CLO 3D, entstehen neue Effizienzsprünge. Wir können heute über KI auf umfangreiche Design-Archive zugreifen, die in die aktuelle Produktentwicklung einfließen. Auch in der Supply Chain und Materialentwicklung spielt KI eine zentrale Rolle, etwa bei Faserherstellern wie Lenzing, die ihre Produktionsprozesse datenbasiert optimieren. Künftig wird KI über den digitalen Produktpass auch in der Nachverfolgung und Bewertung des Wareneinsatzes eine Schlüsselrolle einnehmen. Sie beschleunigt Prozesse, senkt Kosten und verbessert die Passgenauigkeit gegenüber Trends. Gleichzeitig verändert Machine Learning das Marketing grundlegend – die Kommunikation wird individueller, datengetrieben und direkter. Über Plattformen wie TikTok oder Instagram erleben wir bereits heute KI-optimierte Kundendialoge. Am Ende geht es darum, den gesamten Modekreislauf intelligenter und ressourceneffizienter zu gestalten – vom Design bis zum Recycling.“

Welche Anwendungsfelder erscheinen Ihnen derzeit am vielversprechendsten?

„Besonders stark wirkt KI im Marketing, in der Marktanalyse (wie beispielsweise Heuritech und stylumia) und im Replenishment (wie bei chainbalance). Sie hilft, Kundenwünsche besser zu verstehen, passgenaue Produkte zu entwickeln und passgenauer zu vertreiben. In der Designsoftware erleben wir große Fortschritte und wir können heute auf jahrzehntelanges Wissen der Branche zurückgreifen. Die Verbindung von datengetriebener Analyse und Kreativität eröffnet völlig neue Möglichkeiten – etwa durch individualisierte Kommunikation, in der Produkte gezielt für Zielgruppen entwickelt und platziert werden.“

Welche Risiken sehen Sie dabei?

„Ein großes ungelöstes Problem bleibt das Urheberrecht. Viele Unternehmen wissen nicht, welche Trainingsdaten ihre KI nutzt oder ob Inhalte geschützt sind. Gleichzeitig droht durch die Masse ähnlicher Daten eine Vereinheitlichung des Designs. Deshalb braucht es Kompetenz im Umgang mit KI, die Fähigkeit, Daten richtig zu bewerten, und klare ethische Leitlinien. Am Ende entscheidet immer noch der Mensch über den kreativen Mehrwert.“

Wie verändert sich dadurch die Rolle von Design-Agenturen und Marken?

„KI ersetzt keine Designerin und keinen Designer. Sie erweitert lediglich die Werkzeuge, um mehr zu wissen, auf mehr Ideen zu kommen, diese besser auszuwählen und schneller und mit weniger Aufwand zu visualisieren und umzusetzen. Wer etwa virtuell mit Polyester Sommerkleidung entwirft, merkt schnell, dass Simulation und Realität auseinanderliegen. Auch Passform-Tests oder Materialverhalten lassen sich digital nur bedingt abbilden. Wichtig bleibt daher das Zusammenspiel von technischer Präzision und gestalterischem Urteilsvermögen. Parallel geraten Designagenturen durch Influencer-Trends unter Druck, weil diese zunehmend eigene Designideen in Echtzeit in den Markt tragen.“

Welche Kompetenzen brauchen Nachwuchsdesigner heute?

„Entscheidend bleiben Geschmack, Handwerk und analytisches Denken. Designerinnen und Designer müssen Trends erkennen, Materialeigenschaften verstehen und KI-Tools souverän einsetzen können. Wer Designmanagement beherrscht, kann mithilfe von Algorithmen Effizienz steigern, ohne Kreativität zu verlieren.“

Welche strategischen Bausteine empfehlen Sie Marken im KI-Zeitalter?

„Erstens Weiterbildung: Alle Mitarbeitenden müssen auf dem neuesten Stand bleiben. Zweitens Investitionen in geeignete Tools – die Implementierung ist erst der Anfang, nicht das Ende. Drittens Prozessintegration: Jede Stufe der Wertschöpfung muss überprüft und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Ecodesign und Kreislaufwirtschaft sind hier zentrale Stichworte.“

Wie kann KI zur Nachhaltigkeit beitragen?

„In erster Linie trägt KI heute noch nicht zur Verbesserung der Nachhaltigkeit bei. In Zukunft kann der Einsatz von generativer KI und besseren Wissenstechnologien den Ressourcenverbrauch erheblich senken, etwa durch präzisere Bedarfsplanung oder die Optimierung von Materialeinsatz und Recycling. Dazu braucht es aber besser definierte Daten, denn sie sind der Grundstein jeden Wissens. Eine größere Hürde sehe ich kulturell: In vielen Firmen entsteht Herrschaftswissen rund um KI, KI-Tools und deren Einsatz, das ungern geteilt wird. Dieses Wissen offener zugänglich zu machen und von- und miteinander zu lernen, ist essenziell, um Potenziale zu heben.“

„Ein großes ungelöstes Problem bleibt das Urheberrecht. Viele Unternehmen wissen nicht, welche Trainingsdaten ihre KI nutzt oder ob Inhalte geschützt sind. Gleichzeitig droht durch die Masse ähnlicher Daten eine Vereinheitlichung des Designs.“

Wo liegen aktuell die größten Hürden?

„Viele Multi-Brand-Händler stehen unter Druck, weil KI den Kundinnen und Kunden ermöglicht, eigene Outfits in Sekunden digital zu gestalten. Sie werden zu Innosumenten. Sie informieren sich schnell, sehr umfassend und zeitnah und beteiligen sich gern aktiv – sei es in der Weitervermittlung cooler Produkte, die schon im Verkauf sind über Social Media, bis hin zu Beiträgen zu neuen Produkten, die es noch gar nicht gibt. Der Handel muss lernen, mit diesem informierten Prosumenten umzugehen und Mehrwert durch kuratierte Sortimente zu schaffen.“

Welche Veränderungen ergeben sich durch datengetriebene Geschäftsmodelle?

„Die Konsumentinnen und Konsumenten sind besser informiert, aber auch preissensibler und sprunghafter. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer – das fordert die Marken heraus. Unternehmen wie SHEIN oder INDITEX zeigen, wie datengetriebene Sortimente funktionieren. Wer bestehen will, braucht Geschwindigkeit, Präzision und Transparenz.“

Wie verändert KI den kreativen Prozess?

„Am Ende zählt die Qualität. Nicht jedes KI-Design lässt sich real umsetzen – auch nicht in der Haute Couture. Aber richtig eingesetzt, kann KI die Kreativität erweitern, indem sie historische Archive, Muster oder Materialdaten verfügbar macht. Entscheidend ist, daraus marktfähige Produkte zu formen.“

Wie lassen sich transparente Datenstrategien etablieren?

„Offene Daten sind der Schlüssel. Open-Source-Ansätze fördern Fairness, weil alle Marktteilnehmer auf denselben Wissenspool zugreifen können. Nur so entstehen faire Wettbewerbsbedingungen. Solange Firmen Daten exklusiv halten, bleibt der Zugang ungleich verteilt.“

Welche Rolle spielt Zusammenarbeit in diesem Kontext?

„Kooperation ist zentral. Beispiele wie H&M, coperni oder Stella McCartney zeigen, dass KI-gestützte Open-Innovation-Modelle funktionieren können. Noch steht die Branche am Anfang, aber gemeinsames Lernen wird entscheidend sein.“

Wie sieht Ihre Prognose für die nächsten fünf Jahre aus?

„Wir werden datengetriebene Marken sehen, die außerhalb klassischer Strukturen entstehen – teils durch Investoren oder Technologieunternehmen. Wenn beispielsweise Faserhersteller wie Lenzing gemeinsam mit Software-Partnern Produkte entwickeln, verschmelzen Produktion, Technologie und Marke. Über digitale Plattformen ist die Vertriebsfrage bereits gelöst. Die nächste Wachstumswelle entsteht an der Schnittstelle von KI, Materialforschung und Direktvertrieb beziehungsweise „made-to-order“ für bessere Produkte – eine wirkliche Amelioration von Produkten und da eröffnen mehr Daten, die mithilfe von künstlicher Intelligenz zugänglich und verwendbar werden, ungeahnte Potenziale.“

Der Interviewpartner

Prof. Dr. Ingo Rollwagen ist Experte für branchenübergreifende Innovationen, Antizipation, Beschleunigung und Management von Technologien in der Wissenswirtschaft – mit Fokus auf algorithmische Innovation und Management in Mode-, Kreativ- und Textilbranchen. Seit 2015 lehrt er an der Hochschule Fresenius (Akademie Mode & Design) mit Schwerpunkt Mode-Management. Zuvor arbeitete er als leitender Analyst bei der Deutschen Bank (Research, Zukunftsforschung „Deutschland im Jahr 2020“) und in der Gesellschafts- und Technologieforschung von Daimler. Seit acht Jahren beschäftigt er sich mit der nachhaltigen und ethischen Nutzung von KI.

Mehr Informationen: https://ai-design-competence.eu/